目次

オスマン帝国及びムガール帝国への侵攻

オスマン帝国との戦いと勝利の戦略

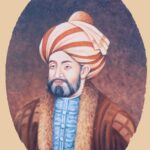

ナーディル・シャーは、オスマン帝国との対立でもその卓越した軍事戦略を発揮しました。オスマン帝国は当時、中東やアジアにおける強大な勢力であり、アフシャール朝にとっても重大な脅威でした。彼はイラン内部の結束を強化した後、オスマン帝国に対する戦争に乗り出しました。

ナーディルの戦略は、ただの武力衝突にとどまらず、交渉や外交を含む複合的なものでした。彼はオスマン軍の動きを予測し、補給路を断つ戦術を用いることで敵の力を弱め、自軍の優位を築きました。その結果、いくつかの主要な戦いで勝利を収め、イラクの一部都市をイランの支配下に戻すことに成功しました。これにより、アフシャール朝はオスマン帝国に対して一定の優位を確立しました。

インド・ムガール帝国に対する軍事遠征

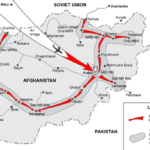

ナーディル・シャーは卓越した軍事的才能を活かし、1739年にインドのムガル帝国に軍事遠征を行いました。この遠征は、ナーディルの戦略的な野望を実現するためでしたが、同時にアフシャール朝の拡張の重要な一環でもありました。当時のムガル帝国は財政的に弱体化しており、内部抗争が激化していたため、ナーディルの侵攻に対抗する準備が整っていませんでした。

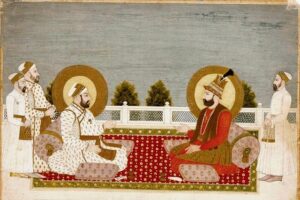

ナーディルの軍隊は迅速かつ強力な行動で、有名なカルナルの戦いにてムガール軍を打ち負かしました。その後、彼はデリーを占領し、ムガル皇帝ムハンマド・シャーを支配下に置きました。この遠征で得た莫大な財宝、特に「コ・イ・ヌール」と呼ばれる貴重なダイヤモンドやその他の戦利品は、アフシャール朝の財政基盤を大いに強化しました。この遠征により、ナーディル・シャーの名声は中東からインドにまで広がり、彼の統治下にあるアフシャール朝の立場をより強固にしました。

デリー遠征とペルシャ文化の拡大

デリー遠征の成功は、単に略奪や占領にとどまりませんでした。この過程でペルシャ文化がムガル帝国内に影響を及ぼし、特に言語や芸術面での影響が顕著でした。ペルシャ語は当時インドの高級文化や行政において既に広く用いられていたものの、ナーディル・シャーの遠征を契機として、より強力な文化的な波及がもたらされたのです。

さらに、ナーディルが持ち帰ったインドの財宝や技術も、アフシャール朝の国内で新たな芸術的および産業的な発展を促しました。ナーディルのデリー遠征を通じて、イランとインド間の文化交流は活性化し、ペルシャ文化がムガル帝国内にいっそう深く浸透しました。

ナーディル・シャー政権の内政とその影響

重税政策と民衆の反発

ナーディル・シャーの政権下では、広大な領土を維持し軍事力を拡大するため、重税政策が採用されました。デリー遠征やオスマン帝国との戦いなどで帝国の財政を支える必要があり、農民や商人に対して過酷な負担が課されました。この重税は、多くの民衆の不満を招き、地方での反乱や流通の停滞を引き起こしました。特に、農村部では農地放棄や移民が相次ぎ、ナーディル・シャーが意図した経済基盤の強化とは逆の結果となりました。このような状況は、アフシャール朝の興亡に大きな影響を与えた要因の一つといえます。

宗教政策:スンニー主義とシーア派の均衡

ナーディル・シャーは宗教政策において、スンニー主義とシーア派の間の均衡を試みました。当時、イラン国内で多くの住民がシーア派を信仰していた一方で、彼の支配する広大な領域にはスンニー派が多数存在していました。ナーディルは、宗教対立を和らげる目的で「十二イマーム・シーア派」をスンニー派の一派として含める新たな統治方針を提唱しました。しかし、この政策は両派からの支持を得るには至らず、むしろ宗教的な緊張を高める結果を生むことにもなりました。こうした努力の失敗は、内部の安定と統一性を欠いたアフシャール朝の構造的な弱点を露呈させました。

中央集権国家の確立とその限界

ナーディル・シャーは中央集権的な国家を構築し、広大な領土を効果的に統治しようとしました。その戦略の一環として、地方の有力者や部族勢力を直接的な支配下に置く政策が推し進められました。しかし、従来の遊牧民的な権力構造と地方分権的な統治体制が根強く、完全な中央集権化は達成できませんでした。また、軍事的成功に依存した統治体制は、ナーディルの失脚後に脆弱なものとなり、帝国の崩壊へと繋がりました。これらの試みは、ナーディルが「興亡」を導いた大規模な指導者であることを象徴していますが、その限界もまた明確でした。

ナーディル・シャーの失敗と国内の不安定化

ナーディル・シャーの治世後半は、数々の失策によって国内の不安定化が進みました。重税政策や宗教政策の失敗だけでなく、彼自身が疑念深く暴力的な傾向を強めたことも要因の一つとされています。ナーディルは自分に反対する者を厳しく排除し、時には自軍の将校や支持者に対しても残虐な処罰を行いました。このような行動は内部の結束を壊し、軍事的および政治的なリーダーシップの低下を招きました。そして、彼の死後、中央集権的な統治機構は崩壊し、地方勢力の台頭による分裂状態が顕著になりました。この過程でアフシャール朝の支配構造は崩れ、その後のイランは混乱期を迎えることになりました。

アフシャール朝の衰退と終焉

アフシャール朝の衰退とアフガニスタンの独立

ナーディル・シャーはその軍事的才能と支配体制によって一時的にアフシャール朝を繁栄させましたが、彼の暗殺により政権は急激に崩壊へと向かいました。1747年にナーディルが暗殺されると、中央集権的な統治体制は内部抗争により瓦解し、各地で地方勢力が台頭しました。この混乱の中、アフガニスタンではドゥッラーニー朝が成立し、アフシャール朝から独立を果たしました。ドゥッラーニー朝は、アフガニスタンの歴史において初めて明確な国家としての独立性を確立し、その後の地域情勢にも大きな影響を与えました。

中東における権力真空と次の勢力の台頭

ナーディル・シャーの死によりイランを中心とする中東地域には急速に権力真空が生じました。この期間にアフシャール朝は分断され、その支配領域は縮小を余儀なくされます。一方で、南部ではザンド朝、北部ではカージャール朝が勢力を拡大し、最終的に1796年にはカージャール朝がアフシャール朝を滅ぼしました。また、アフガニスタンでもドゥッラーニー朝が新しい秩序を築き、中央アジアにおける民族勢力の再編が進みました。こうした変遷は中東と中央アジアの勢力図を大きく書き換える結果となりました。